Precio Und.

12,95€

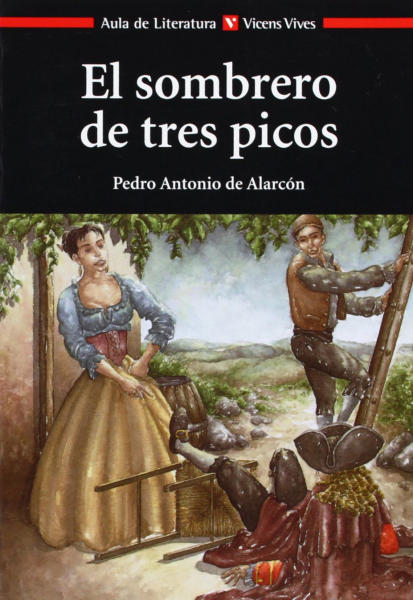

El sombrero de tres picos

Dimensiones

20,00 x 14,00

20,00 x 14,00

Edición

2012

2012

Colección

Aula de literatura

Aula de literatura

Idioma original

Castellano,

Castellano,

Estado

Especial 1870

Especial 1870

ISBN

9788431663810

9788431663810

En 1874 aparecía una novela nacional con raigambre, contenido y cariz españoles. La obra en cuestión se titulaba El sombrero de tres picos. Era una novela de costumbres y, como tal, tenía por objetivo reproducir fidedignamente la apariencia y mentalidad de un espacio y un tiempo puntuales. Otros atributos también caracterizaban la obra: el humor y la moralidad. Su argumento era sencillo y poco novedoso, no era allí donde residía el encanto y el mérito de la novela. Se hallaba más bien en la perfección de los retratos, en las descripciones del paisaje, en la gracia de las escenas, en la habilidad con la que se había compuesto el todo, en la riqueza de invención y en su lenguaje.

La novela cautivó al público de inmediato, pero a quienes sedujo sobre todo fue a los críticos. Alarcón se sintió halagado. Le complació que se le señalara como uno de los regeneradores de la novela española, junto a Benito Pérez Galdós y Juan Valera. Y aún mucho más le complació el título de artífice de la españolización de la novela nacional que le adjudicaban.

Instalada en los principales órganos culturales españoles una crítica fundamentalmente progresista y entendido el realismo como la superación del costumbrismo, le era fácil a la siguiente centuria olvidar lo que un autor tradicionalista y su novela de costumbres representaron, sociológica y literariamente, en 1874, y era fácil postergar el autor y la obra, condenándolos por prejuicio.

Nada más injusto, porque la novela costumbrista de Alarcón no tenía absolutamente nada de insustancial, sino que iba cargada de contenido y propósitos. De hecho, además de reproducir magníficamente el exterior y el alma de una época, El sombrero de tres picos propugna un abecé filosófico, realiza una proclama política y construye una soberbia reflexión histórica. Su ideología puede agradarnos o no, pero es justicia reconocerle a la novela no solo la perfección de su factura, sino también –y muy especialmente– la entidad de su fondo.

La novela cautivó al público de inmediato, pero a quienes sedujo sobre todo fue a los críticos. Alarcón se sintió halagado. Le complació que se le señalara como uno de los regeneradores de la novela española, junto a Benito Pérez Galdós y Juan Valera. Y aún mucho más le complació el título de artífice de la españolización de la novela nacional que le adjudicaban.

Instalada en los principales órganos culturales españoles una crítica fundamentalmente progresista y entendido el realismo como la superación del costumbrismo, le era fácil a la siguiente centuria olvidar lo que un autor tradicionalista y su novela de costumbres representaron, sociológica y literariamente, en 1874, y era fácil postergar el autor y la obra, condenándolos por prejuicio.

Nada más injusto, porque la novela costumbrista de Alarcón no tenía absolutamente nada de insustancial, sino que iba cargada de contenido y propósitos. De hecho, además de reproducir magníficamente el exterior y el alma de una época, El sombrero de tres picos propugna un abecé filosófico, realiza una proclama política y construye una soberbia reflexión histórica. Su ideología puede agradarnos o no, pero es justicia reconocerle a la novela no solo la perfección de su factura, sino también –y muy especialmente– la entidad de su fondo.

Pedro Antonio Alarcón